名古屋・宏潤会、患者と情報共有で信頼構築

「CADA-BOX」導入第1号

【関連記事】

【関連記事】

中国・三国志の名医「華佗」×CADA対談

「CADA」で患者誘導し、医療よくする

病院未収金問題と患者の支払い不安

宏潤会の大同病院は、2014年度に始まった厚生労働省の病床機能報告制度で、これまで3回にわたり、現状と「6年先」に担う医療機能について、「高度急性期」と届け出ている。愛知県には12の二次医療圏があるが、大同病院などの宏潤会の医療機関や施設があるのは、「名古屋」二次医療圏。隣接する「尾張中部」二次医療圏の面積が小さく、患者の多くが名古屋に流出しているため、併合して「名古屋・尾張中部」が構想区域の単位となった。

「名古屋・尾張中部」構想区域は病院数が多く、大学病院が2つ、救命救急センターが6カ所あり、急性期病院の激戦区だ。昨年10月にまとまった愛知県の地域医療構想で同構想区域は、ほかの構想区域や県外からの患者流入が多く、高度な医療を広域に支える役割があるとされた。

大同病院は、06年11月に外来機能を分離して、公道を介した隣地に「だいどうクリニック」を開院。一方、大同病院は、救急医療と入院医療に集中した。救急医療では、「断らない救急」を打ち出し、10年前には年間約500-600件だった救急搬送件数が、ここ数年は年間5000件程度にまで拡大。近い将来には、県の三次救急医療機関に指定されるよう人員の強化など体制の整備を進めている。救急外来は、24時間365日応需体制で臨んでいる。入院医療は特に急性期に力を入れ、平均在院日数は8ー9日にまで短縮している。

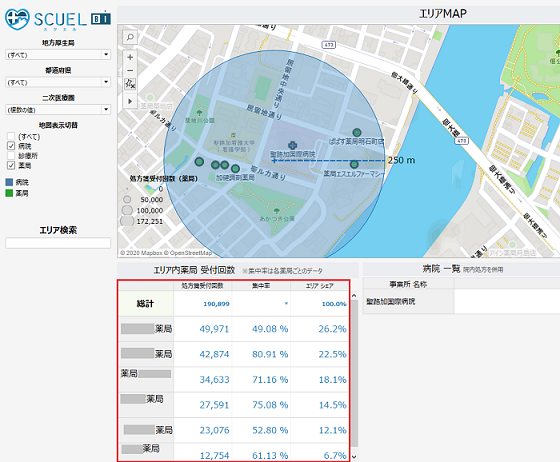

MDVは「CADA-BOX」を、全国344(咋年4月現在)の二次医療圏の基幹病院に設置することを当面の目標にしている。大同病院は名古屋、尾張中部のそれぞれの二次医療圏の基幹病院になるため、いち早く「CADA-BOX」導入病院に名乗りを上げた。病院が、「CADA-BOX」のサービスを提供するには、患者に診療情報の二次利用の同意を得た上で、名刺サイズでオレンジ色のCADAカードを発行することになる。大同病院は2月1日から、「CADA-BOX」のサービスの第1弾として、「カルテコ」を先行して開始し、CADAカードの普及度合いを見ながら、もう一つの機能である患者が医療費の支払い条件を自由に設定できる「CADA決済」のサービスの提供を始める予定だ。

■「急性期」の将来像を全職員で共有

今の大同病院の礎を築いたのは、吉川理事長だ。04年に同病院の院長に就任し、あらゆる情報の非対称性の解消に尽力した。吉川理事長が最初に取り組んだのは、病院の経営データなどを全職員と共有することだった。当時の大同病院は、高齢化社会に向けて病院自体が目指す方向を探しあぐねていた。急性期から慢性期までの幅広い医療機能を有していたため、平均在院日数は30日程度だった。 名古屋市南部で、急性期の機能を担おうと決めていた吉川理事長は、全職員と大同病院の将来像を共有することを第一に考えた。月2回の「朝会」と呼ぶ、全職員が院内の講堂に集まる会合や院内ネットを使って、病院の経営状況や目指す将来像などを繰り返し説明した。そのころを振り返りながら吉川理事長は、「当時、病院がこの地域でどのような医療を提供するのかという方向性を全職員で共有すれば、皆が働きやすくなると思ったのです」と語る。病院の方向性の転換に一部の職員は戸惑ったが、すぐに病院の将来像が明確になり、職員のモチベーションは高まった。

吉川理事長はまた、診療科ごとに縦割りになる病院組織を改革するために、それぞれの診療科にあった医局を一つにした。今、大同病院には、120人余りの医師がいるが、医局は一つのフロアに集まっている。さらに珍しいのは、そのフロアには透明性を高めるためにガラス張りにした理事長室と院長室を挟む形で、医事課などの事務職員のデスクが並んでいる。医局の脇には、カンファレンス室が併設されているため、事務職員がいる同じフロアで、日々の症例検討が行われているのだ。大同病院の2階フロアは医局の医師などと事務職員が集まり、患者目線の医療を提供するために情報交換をするハブ(拠点)になっている。

大同病院では、同時にICT化にも取り組み、十数年前から電子カルテを導入、段階的に紙のカルテを廃止した。06年には完全な電子カルテ化を実現。これにより、すべての医師などの職員が院内で、患者の検査、治療、注射・投薬などの診療情報を共有することが可能になり、効率的な医療を実現することが可能になった。一方、情報管理は徹底し、診療情報を院外に持ち出すことは厳禁とした。医師などが学会向けの資料を作成するために診療情報を必要とする場合には、所定の手続きを義務化した。

また、電子カルテにしたことで、「どこでもカンファレンス」と名付けた、関係者がすぐに院内で集まるカンファレンスが迅速に開催できるようになった。病院の2階フロアにあるカンファレンス室の前方には、大きなモニターが横に2枚並んでいる。これは、見開き2ページの電子カルテの情報をいっぺんに表示するための工夫だ。

■電子カルテで患者と診療情報を共有

吉川理事長には、一つの信念がある。真のチーム医療を実現するには、患者も医療に積極的に関与すべきだというのだ。それには電子カルテの診療情報を患者と共有することが必要だと考えた。退院した患者や、外来診療を受けた患者は、自分の検査結果などの診療情報を紙に印刷できるようにした。

患者は家に帰って、その紙を見ながら家族と相談したり、再診時などに持参したりして、主治医に質問などがしやすくなった。吉川理事長は、「患者さんへの説明と同意がなくては、医療の質の担保はできません。その意味で、患者さんと診療情報を共有することは大事なのです」と強調する。

一方で、電子カルテの診療情報の一部ではあるものの、患者にそれを提供して、共有することに違和感を示す医師もいた。そこで吉川理事長は「患者さんの診療情報は基本的に患者さんのもので、私たち(医療者)はお預かりして、保管しているだけです」と何度も説明して、理解を求めた。

電子カルテを使って、患者と診療情報を共有していた大同病院は、「CADA-BOX」が備えているサービス「カルテコ」により、新たなステージに入る。大同病院では外来患者が診療後に、家で自分の診療内容を確認したり、慢性疾患、例えば糖尿病の患者であればHbA1c(ヘモグロビン・エイワンシー)、高血圧に悩む患者であれば血圧の推移などをチェックできたりするようになり、健康意識が高まるメリットがあると期待している。また、入院患者にはベッドサイドで、ネットに接続できるタブレット端末などに「カルテコ」の画面を表示して診療情報を共有すれば、その後の治療方針を決定する際の助けになると考えている。

■2月1日のサービス開始前に、大同病院とMDVが共同記者説明会

大同病院が2月1日に「カルテコ」のサービスを開始する前日の1月31日、大同病院とMDVは共同記者説明会を開いた。その席上、吉川理事長は、「カルテコ」の1年目の利用者の目標を約5000人としていることを明らかにした。大同病院の年間入院患者数が1万人程度であるため、開始から1年で、約半数の患者にサービスを提供したい考えだ。

吉川理事長は、「カルテコ」をスタートする理由について、「カルテコにより、以前から大同病院が大事にしてきた患者さまとの情報共有が緊密にでき、患者さんやその家族にとっても利便性があり、より患者さんとの信頼関係が高まると判断しました」と説明した。

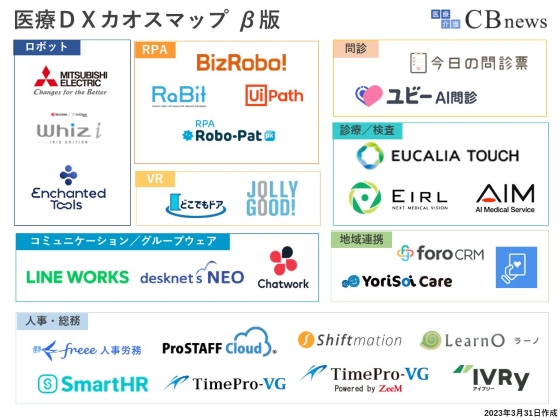

MDVの岩崎社長は、「医療ビッグデータを活用して診療情報を医師にフィードバックすれば、患者メリットを創出することができると考え、当社は創設されました。私たちは現在、日本国民の8人に1人のデータを保有しています。これまで14年近く、このビジネスを続けていく中で、今の医療の現状を変えていくには、患者の医療リテラシーを変化させないと駄目だとの思いに至りました。ただ単に、病院で診療を受けているというのではなく、自分の身体に意識を向けることが医療リテラシーを変えるきっかけになると考えています。そのためには、患者さん自身の身体の情報や診療情報を一部だけでも返すべきだと考え、カルテコのサービスに取り組むことになりました」と述べた。

医療介護経営CBnewsマネジメント

【関連記事】